-

Le langage n’exprime-t-il que ce que l’on veut communiquer ?

-

Recourir au langage est-ce renoncer à la violence ?

-

Le langage trahit-il la pensée ?

-

Faut-il se plaindre des contraintes qu’impose le langage à la pensée ?

-

Le langage n’est-il qu’un outil ?

-

Le langage peut-il être un obstacle à la recherche de la vérité ?

-

Le langage est-il une invention humaine ?

Problématique générale

Introduction

Le langage

Aristote définissait l'homme comme « le vivant possédant le langage » : la capacité linguistique semble n'appartenir en propre qu'à l'homme, et le distinguer de tous les autres vivants. Le langage permet à l'homme de penser et de communiquer ses idées : il fonde donc la vie en communauté.

1. Le langage est-il l'expression de la pensée individuelle ?

Aristote définissait l’homme comme « le vivant possédant le langage », le logos. Mais ce langage était déjà chez les Grecs l’indice de la Raison et de la pensée. Si donc l’homme est l’animal qui parle, c’est bien parce qu’il n’est justement plus tout à fait un animal.

Ainsi, le langage semble-t-il lié à la pensée et ce qui le définit c’est bien la possibilité d’exprimer une pensée par des mots, des phrases. Le langage est ainsi un instrument de communication qui fait le lien entre la pensée « intérieure » et son expression. Il est donc lié dès l’origine à l’intersubjectivité et à la vie en société. Pourtant, les animaux semblent bien utiliser des signaux, un langage moins élaboré, mais qui leur permet de transmettre des informations à leurs congénères.

Mais ce langage animal est envisagé classiquement comme la simple expression instinctive d’avertissements ou d’appels. Il est chez l’animal une réponse à des stimuli extérieurs, réponse qui lui sert à survivre, réponse instinctive sélectionnée par la nature... Le langage animal dicte un comportement et ne suscite pas une réponse.

a. Le langage est-il le propre de l'homme ?

L’homme se voit comme le seul être vivant à disposer pleinement des ressources du langage, c’est-à-dire à utiliser celui-ci comme un outil, comme l’expression de ses réflexions et pensées. C’est ainsi que Descartes confirme la spécificité du langage humain : c’est ce langage construit et élaboré qui reflète notre pensée.

René Descartes, Lettre à Morus (5 février 1649)

Dans cette lettre, Descartes distingue le langage humain de toute expression animale. Selon lui, l’animal est déterminé par son instinct et mû par ses passions irréfléchies : colère, crainte, etc. Les appels animaux ont en effet une utilité toute vitale et proviennent des corps, ils sont un système de survie, d’alerte et non un système élaboré de communication. C’est que l’homme utilise son langage tout autrement ! Celui-ci est élaboré et sert à communiquer librement ses pensées, ses volontés. Il joue dans la sphère des échanges sociaux le rôle d’une représentation, d’une présentation des pensées et des avis du sujet. Le langage est donc lié classiquement à la pensée et au sujet chez Descartes, or ces deux caractéristiques sont bien celles de l’homme et de lui seul. Pour que le sujet se présente, il utilise le langage qui lui permet de dire « je » comme nous l’avions vu avec Kant, mais surtout de le penser et de se déterminer ainsi comme personne.

Le langage humain est en effet infiniment plus complexe que les signaux des animaux (bien qu’il faille peut-être relativiser cette distinction trop stricte et envisager une évolution, une différence de degré). En effet, il se définit par son pouvoir de nommer les choses, de désigner les objets. La linguistique avec Ferdinand de Saussure a montré qu’il est le fruit d’une convention arbitraire qui joint dans le signe linguistique un signifiant (les sons émis) et un signifié (la représentation mentale associée au signe). L’arbitraire du signe explique ainsi la diversité des langues humaines et rattache le langage à la culture.

[Il faut distinguer le langage comme faculté d’expression et les langues qui sont la pratique culturelle de cette faculté]

Cet aspect relatif et divers du langage empêche tout nominalisme qui consisterait à penser que le mot donne la vérité de la chose (il n’est que pure convention et ne symbolise pas la chose qu’il désigne – ce n’est pas un symbole qui évoquerait par ressemblance une chose). Il pose aussi la question de la traduction d’une langue en une autre. En effet, ne peut-on aller plus loin que Descartes dans les liens qui unissent le langage et la pensée ? La forme arbitraire de la langue, les règles qui l’organisent (grammaire et lexique), ne modèlent-ils pas la pensée elle-même ?

Ainsi, nous nous trouvons confronté à l’impossibilité de comprendre ou de saisir par l’imagination une pensée qui ne serait pas formulée dans un langage. Cela ne voudrait-il pas dire que ce qui est premier c’est le langage et qu’il organise notre façon de penser ou même qu’il est la source de la pensée ?

b. La langue et la culture déterminent notre façon de penser

Nous pensons dans le langage. Il n’existe pas de situation nous permettant d’envisager une pensée avant son expression intérieure ou extérieure dans un langage. L’influence de la langue, ou même de l’expression orale ou encore écrite, sur notre pensée paraît indéniable. Nous pensons en fonction de notre culture et dans notre langue. Ainsi, contrairement à ce qui était notre première impression, nous ne pensons pas tout seul !

Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912)

En effet, notre pensée s’organise et s’élabore à partir de règles qui sont relatives à notre environnement culturel, à la sphère linguistique à laquelle nous appartenons. Le langage montre l’enracinement de l’homme dans la société et dans sa culture propre. Il y a une historicité du langage qui l’éloigne d’une simple façon de formuler sa pensée. Le langage serait plutôt une façon d’interpréter le monde et d’en rendre compte, ou d’agir sur lui. Cependant, la thèse d’une pensée indissociablement liée au langage, qu’exemplifie par exemple l’hypothèse des linguistes et anthropologues américains, Sapir et Wohlf, d’un relativisme linguistique (par exemple, la langue inuit comprend selon eux trois termes pour désigner la neige, elle ne peut donc être traduite par exemple en anglais sans perdre des nuances que ne connaît pas cette langue qui ne dispose que d’un seul mot), est sans doute elle-même à relativiser.

En effet, il existe selon le linguiste américain Noam Chomsky, une disposition à la formation linguistique est partagée par tous les locuteurs, par tous les êtres humains. On peut notamment formaliser une langue et en reconstruire le fonctionnement grâce à la grammaire générative, c’est-à-dire à partir de fonctions grammaticales universelles minimales. Cela revient à dire que l’essentiel dans une langue peut toujours être l’objet d’une traduction dans une autre, ce qui échappe ne constituerait que des raffinements ou des imprécisions.

Pourtant, le langage poétique ou la fiction nous montrent toujours les difficultés d’une véritable traduction, et donc le lien entre la création linguistique et la culture dans laquelle elle s’inscrit. Il est possible provisoirement de soutenir néanmoins que si l’aptitude au langage et à certaines fonctions langagières est universelle, partagée par tous, les langages sont néanmoins tous différents. Ce serait introduire une distinction entre le langage et finalement les langues, mais une distinction ici significative : le phénomène du langage est universel, mais il n’existe pas de langage universel... On le comprend, ce « relatif relativisme » laisse une place à l’accord universel des hommes, tout en prenant acte de leurs différences. Il peut s’appliquer de même à la Culture : ainsi, nous le verrons, la diversité des cultures semble irréductible (ou alors au prix d’une perte absolue de la richesse de l’humanité) mais elle repose sur l’universalité du fait culturel : partout où il y a des hommes, il y a de la Culture ; mais les cultures sont chaque fois différentes... De même, partout où il y a des hommes, il y a du langage, mais aucune langue n’est intégralement traduisible en une autre.

Ainsi, nous réalisons que le langage est à la fois ce qui définit les hommes, les relie, mais il est aussi ce qui les sépare en permettant néanmoins le dialogue et la richesse des échanges. Cela veut dire aussi que le langage n’est pas l’expression d’une pensée rationnelle universelle, mais bien l’actualisation et la condition de rationalités différentes et liées aux sociétés...

c. La parole exprime-t-elle toujours fidèlement notre pensée ?

La parole est le propre de l'être humain, elle est ce qui le fait entrer dans le monde de la culture et échapper à celui de la nature. En ce sens, elle est le reflet de sa condition d'être rationnel et sociable. Ainsi, la langue modèle notre pensée, mais elle est surtout la condition de son expression. La parole est un pouvoir d'expression qui semble lié à notre statut d'animal rationnel, d'être vivant doué de raison. Nous avons des idées, des pensées et le langage apparaît d'abord comme le moyen par lequel nous pouvons les communiquer à autrui. Qu'il s'agisse de sollicitations, d'ordres ou d'informations, la langue transmet notre pensée à celui qui écoute. Pourtant, Nietzsche soulignait déjà la pauvreté d'une langue qui n'exprime que nos besoins conscients, nos sentiments de surface et laisse échapper les forces et les volontés qui nous animent. La langue pourrait-elle n'être qu'un outil défectueux n'exprimant qu'une partie infime de nos pensées ?

En effet, le langage dont dépend semble-t-il ma pensée ne la trahit-elle pas parfois ? Il est des sentiments ou des convictions que je ne peux exprimer, que je ne peux expliquer en mots. C’est ce que souligne Bergson

Serait-ce alors que le langage est inadapté pour exprimer la dimension personnelle de mes émotions, de mes pensées ? Le langage s’inscrirait alors dans la généralité, il serait limité par sa fonction de communication et par son origine commune. La parole n’exprimerait que ce qui peut passer le filtre de la langue commune et de ses concepts. C’est à la fois supposer que ces sentiments ou ces émotions personnelles sont une pensée et que de la pensée échapperait au langage.

Mais surtout, Bergson envisage ici le caractère limitatif de l’inscription du langage dans une histoire commune, il n’envisage pas ici comment cette dimension commune du langage et de la parole telle que nous pouvons la vivre dans le dialogue peut être un enrichissement de la pensée, une rencontre qui construit véritablement notre pensée dans l’intersubjectivité.

2. Le dialogue construit la communauté humaine

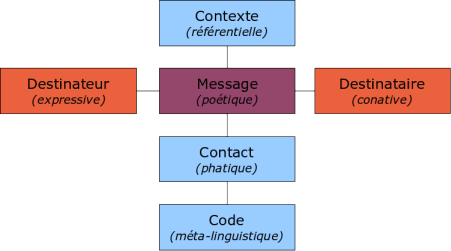

Nous devons nous arrêter un moment sur les différentes fonctions du langage. La linguistique et notamment le structuralisme linguistique ont permis d’identifier non seulement le fonctionnement du signe linguistique dans son rapport à la langue comme système (la langue s’explique en effet ainsi en interne, comme un système autoréférentiel), mais aussi de distinguer les différentes fonctions du langage.

Schéma de la communication verbale, d'après Roman Jakobson (1896-1982), linguiste russo-américain. À chacun des six facteurs inaliénables à la communication

Schéma de la communication verbale, d'après Roman Jakobson (1896-1982), linguiste russo-américain. À chacun des six facteurs inaliénables à la communication

correspondent six fonctions du langage (mises entre parenthèses).

a. Le langage s’établit dans la communication, dans l’échange avec autrui.

Mais cette communication n’est pas seulement l’échange d’information, elle permet aussi de reconnaître Autrui comme un alter ego : une personne avec laquelle je peux échanger sur un pied d’égalité. Ainsi, le langage est-il sous la forme du dialogue, un appel à la reconnaissance de l’autre comme partenaire, que cet échange révèle l’absolue et irréductible étrangeté ou altérité de la pensée d’un Autre ou qu’il permette au contraire de me reconnaître dans cet autre.

Nous pouvons penser à la conception du langage chez Emmanuel Levinas pour lequel celui-ci manifeste au contraire une différence irréductible qui me fait sortir de mon égoïsme pour envisager l’éthique : je découvre l’altérité par la confrontation au visage d’autrui, au langage d’autrui...

On voit bien que la fonction de communication du langage ne s’épuise pas dans la simple transmission d’informations. Ce dépassement de la communication par elle-même dans la langage est manifeste par ailleurs dans tout usage artistique de la langue. Nous l’avons vu à propos de l’Art : le poète ne fait pas un usage utilitaire de la langue, le signe et le symbolisme langagiers révèlent la dimension pleine de la parole qui nous permet de dire le monde, de révéler et d’accueillir le sens du monde.

Pourtant ce monde nous le partageons avec d’autres êtres vivants et il faut bien saisir que le langage n’est pas désincarné, qu’il passe par notre rapport aux choses et surtout par nos rapports avec les autres sujets de langage. Le langage est intersubjectif.

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)

Ainsi, la pensée n’est pas simplement intérieure à l’individu, elle s’établit aussi nous l’avons vu dans le langage. Mais ce langage est lui-même engagé dans l’histoire, dans le devenir des cultures et des sociétés. Ainsi, la langue fait le lien en l’individu entre sa pensée propre et l’élaboration culturelle et intersubjective d’une pensée commune (ce qui ne veut pas dire une pensée unique, mais une pensée qui possède des points communs, qui part de points d’accord, ne serait-ce que sur le sens des mots utilisés, mais aussi bien sûr sur les concepts, sur la forme d’une discussion ou d’un raisonnement...).

b. La langage permet-il d'échapper à la violence ?

Le langage dans le dialogue permet la constitution dynamique, jamais accomplie, d’une pensée singulière certes, mais dans un horizon commun. Ma pensée répond aux sollicitations de la pensée des autres. Même quand je raisonne seul, même quand je me parle à moi-même, il existe toujours un interlocuteur imaginaire qui me donne la répartie, un horizon de parole à la fois formel et matériel. Le dialogue me permet de découvrir ma pensée et de produire un sens en commun, intersubjectif...

Mais ce dialogue qui constitue un sens commun est aussi ce qui me permet de reconnaître l’Autre comme un interlocuteur, comme un partenaire.

C’est la dimension éthique du dialogue, du discours. Le langage a une fonction phatique, c’est-à-dire qu’il constitue d’abord une interpellation, un appel pour le locuteur. Emmanuel Levinas (196-1995) estimera que cette fonction nous confronte à l’Autre, à la différence irréductible d’Autrui. Le Discours est selon lui lié au Visage dont il fait l’origine de l’éthique, la confrontation au Visage est une confrontation à la parole, au langage non plus comme fonction et comme contenu, mais comme ouverture à l’Altérité absolu et irréductible des autres.

Emmanuel Levinas, Ethique et Infini (1981)

Dans cet entretien rapporté, Levinas lie le visage et la parole dont il révèle l’importance dans l’interrogation éthique qui fait le propre de l’homme. Le langage est alors bien le propre de l’homme parce qu’il est ce qui ouvre une dimension éthique et qui l’implique dans l’intersubjectivité.

L’important dans le langage, dans la parole, est alors la convocation, l’appel à la reconnaissance de la différence de l’autre et de sa valeur.

Il est en ce sens le lieu de la rencontre éthique, ce que manifeste bien sûr cette rencontre, c’est le refus de la violence. Le langage par la parole et le dialogue comme interpellations conduisent à préférer l’échange à la violence.

Conclusion

Ainsi, nous avons abordé l’aspect personnel et singulier du langage chez l’individu en montrant que le langage chez l’homme témoignait de sa pensée, de sa réflexion qui le distingue des animaux. Non seulement ce langage exprime la pensée, mais il en est sans doute une condition. Pourtant, parfois nous nous sentons trahis par notre parole, la parole ne semble pas vouloir refléter nos sentiments et nos pensées les plus personnelles (il y aurait alors une pensée qui échapperait au langage selon Bergson, même si l’on peut difficilement se la figurer...).

C’est que le langage et l’énonciation expriment plutôt des généralités, des concepts communs. Ils s’inscrivent dans la langue commune et reflètent ses orientations. La parole individuelle est toujours formée d’une matière commune, elle suit des règles fixées par la Culture à laquelle on appartient... On peut se demander si dans ce sens la langue ne formerait pas la pensée, ou ne l’influencerait pas considérément.

Enfin, cette inscription de notre parole dans une langue commune manifeste surtout la fonction communicative du langage, l’orientation de la langue vers le dialogue. Ainsi, le dialogue nous révèlerait la nature essentielle du langage. Mais ceci est à condition de comprendre le dialogue au-delà de la simple communication, transmission des informations. En effet, le dialogue construit la communauté humaine et modèle le monde commun. C’est dans l’intersubjectivité que s’établit le sens du monde que nous partageons et ce sens est généré par la rencontre des paroles et des pensées dans ce dialogue. Notre pensée propre se construit toujours dans la perspective du dialogue et celui-ci enrichit et dévoile nos propres raisonnements et nos propres convictions. Notre pensée est dialogique.

L’importance donc du dialogue montre que l’Autre est nécessaire à la construction de ma propre pensée. L’Autre nous interpelle dans le dialogue et l’on peut constater que cette interpellation possède une dimension éthique : je dois reconnaître l’Autre pour dialoguer avec lui et je dois selon Levinas reconnaître sa différence irréductible pour pouvoir échanger réellement. Le dialogue est ainsi une convocation au respect de l’altérité et de la différence et l’ouverture à une dimension éthique qui est le propre de l’homme.

En ce sens, le langage est bien ce qui me permet donc de construire ma pensée, une pensée qui échappe à l’égoïsme par le dialogue. Mais il est aussi un choix éthique, le choix de l’échange plutôt que de la violence.